自由研究部門受賞作品

1年生

テーマ

ぼくが わたしが みつけた いきものの かんさつカード ~だいはっけんした ことを え に かこう~

選考基準

- ①生きもののつくりやしくみの特徴をとらえられている。

- ②感じたことを思いのままにかき、生きもののいきいきとした様子が表れている。

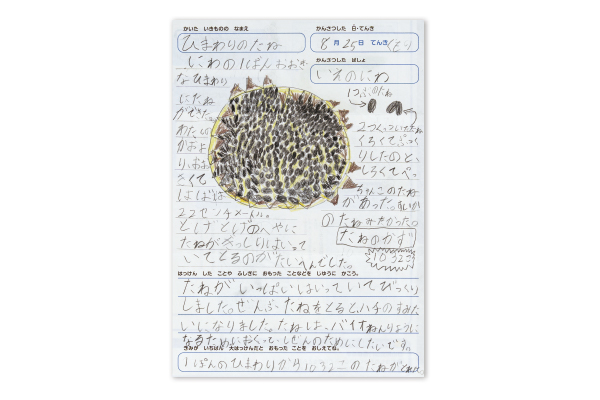

田村 彩実 さん(富山県)の作品

「ひまわりのたね」

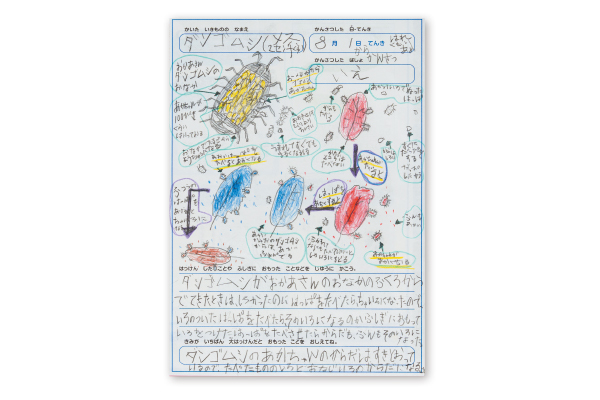

千葉 龍青 さん(千葉県)の作品

「ダンゴムシ(メス2センチくらい)」

とうめいなダンゴムシの赤ちゃんが、茶色い葉っぱを食べて茶色になったことをふしぎに思い、自分で確かめてみたのが良いですね! お母さんダンゴムシのおなかにたくさんの卵があるようす、そこから赤ちゃんが生まれ、えさによってさまざまな色のダンゴムシに変化することをみつけて、ずかんでは見たことのないダンゴムシを知ることができ、面白いと思いました。

- 「いろがかわったゴーヤ」 佐藤 俐月さん(愛知県)

- 「あぶらぜみ」 平田 瑛都さん(神奈川県)

- 「おおかまきり」 山口 倫和さん(長崎県)

- 「おくら」 梅原 義仁さん(福岡県)

- 「アメリカざりがに」 鈴木 澄晴さん(宮城県)

- 「にほんかなへび」 日比野 巧さん(岐阜県)

- 「ごうやのたね」 寺川 愛華さん(山梨県)

- 「あげはちょうのようちゅう」 糸日谷 亮駕さん(千葉県)

- 「フウセンカズラ」 上野川 彩乃さん(群馬県)

- 「カブトムシ(オス)」 上前 慧青さん(兵庫県)

2年生

テーマ

ぼくが わたしが 見つけた 生きものの かんさつカード ~大発見した ことを 絵に かこう~

選考基準

- ①生きもののつくりやしくみの特徴をとらえられている。

- ②感じたことを思いのままにかき、生きもののいきいきとした様子が表れている。

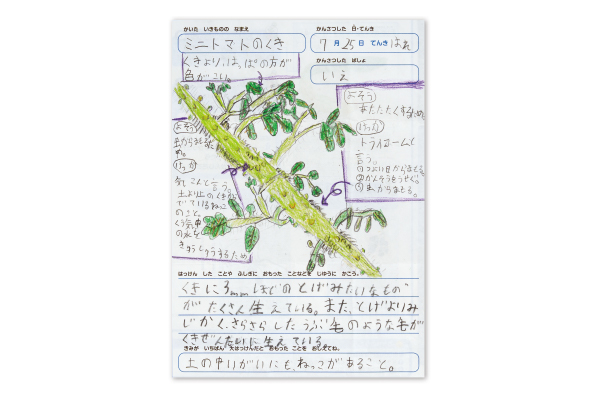

宮澤 武 さん(東京都)の作品

「ミニトマトのくき」

先生

ミニトマトのくきをじっくりと観察し、とげみたいなものやうぶ毛、そして気こんに注目しました。絵でそのとくちょうを描き、さわった感触や調べてわかったことを結び付けて言葉で説明しています。なかでも気こんというくきにある根っこにおどろきました。2年生らしい表現や気付き、観察力が豊かで大変すばらしい作品となりました。ほかの生きものも大はっけんしてください。

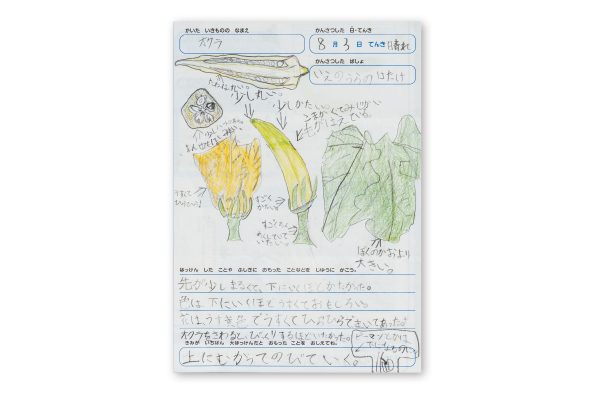

眞鍋 一心 さん(愛媛県)の作品

「オクラ」

オクラについて、実のつき方やかたさ、ひょうめんのようすや、葉っぱがどうなっているのか、見たりさわったりして、よく観察しています。ピーマンは垂れ下がるのにオクラは上を向いているなど、何かと比べながらのレポートはおもしろいですね。なぜだろう? もっと知りたい!と思いました。

- 「アブラゼミのうか」 加藤 虎士さん(埼玉県)

- 「アブラゼミ」 青柳 慶一郎さん(埼玉県)

- 「スイカの赤ちゃん」 清田 蒼依さん(宮崎県)

- 「やもり」 當眞 碧晄さん(沖縄県)

- 「プリンスメロンの子ども」 金子 美月さん(神奈川県)

- 「わたしがそだてたナス」 藤田 さゆりさん(茨城県)

- 「コクワガタ(オス)」 阿部 晄士さん(宮城県)

- 「黄色のひまわり」 金丸 凛架さん(宮崎県)

- 「キアゲハのようちゅう」 松尾 怜於奈さん(福岡県)

- 「ゴーヤ」 大野 想大さん(香川県)

3年生

テーマ

きみの不思議調査 ~なぜ・どうしてと思ったことを調べよう~

選考基準

- ①自分がふしぎに思ったことをテーマに選んでいる。

- ②「調べたいと思った理由→予想→調べ方(実験・観察、調査の方法や計画)→結果→わかったこと」という流れで

まとめられている。 - ③結果から自分なりの発見ができている。

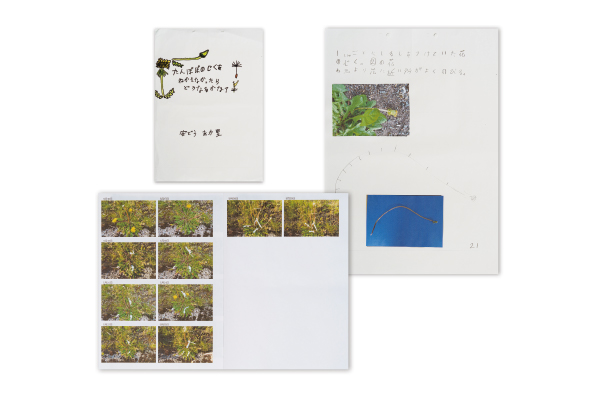

安藤 灯里 さん(石川県)の作品

「たんぽぽのじくをねかさなかったら どうなるかな?」

先生

国語で学習した「たんぽぽのちえ」の学習から、茎が倒れても、起き上がることを実際に確かめていきました。花を咲かせた日からグングン伸びていく様子を写真やグラフでまとめ、観察の結果を分かりやすくまとめてあります。茎をまっすぐに立たせても、自然と花が咲いた後に倒れても成長が変わらないことも突き止めました。結果が分かったことをふまえて、結論をまとめている姿は事実が全ての科学の世界を表していると思いました。

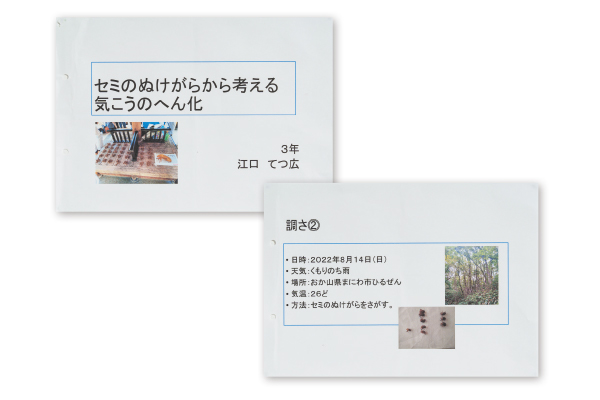

江口 哲広 さん(岡山県)の作品

「セミのぬけがらから考える気こうのへん化」

セミの種類によって生息域が違う? それが気候に関係しているのでは? という切り口が面白かったです。帝人フロンティアの本社がある大阪市内では真夏にクマゼミの鳴き声がよく聞こえます。ビル街で暑いのが関係しているのかもしれませんね。みんみんゼミやつくつくぼうしには、少し涼しい場所に行くと会えるのですね!

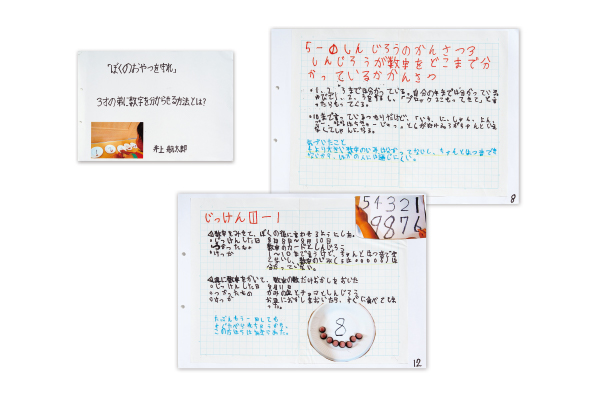

井上 航太郎 さん(兵庫県)の作品

「『ぼくのおやつを守れ』3才の弟に数字を分からせる方法とは?」

先生

おやつは「5こずつ」と約束したのに、弟はそれ以上食べてしまった。「どうしたら3歳の子が数字を分かるようになるか。」微笑ましい研究動機です。昨年度は、弟がどのように話せるようになるのか、研究しました。言葉から数へ、この研究はその発展です。弟が「3まではわかる」ことを確認した後、数の復唱、好きなシールを使った数の対応、さらに発音する舌の動きまでの練習を重ねます。「6まで」教えることができた学習指導の記録と成果をまとめた、小さな教育学者?の誕生です。

- 「朝と夜どっちがあまいの?」 庄田 葵さん(広島県)

-

「酢の魔法!?

~貝ガラは、酢を半分にうすめると、どのぐらいの時間で溶けるのか?~」 山内 睦己さん(沖縄県) - 「なぜふつうのトウモロコシだとポップコーンにならないのかを知る」 向井 ひかりさん(愛知県)

- 「怪談お菊虫のなぞ!?ぼくの庭にお化けアゲハをよぼう」 片桐 類さん(東京都)

- 「キュウリのさかささいばい」 平野 蒼海さん(兵庫県)

- 「まもろう! 練馬だいこん」 菊地 舞彩さん(東京都)

- 「サバイバル 水を手に入れろ!!」 沖野 美里さん(埼玉県)

- 「ハスの葉とヨーグルトのふたはなんでもはじくのか?」 石川 翔大さん(宮城県)

- 「わたしの雲のかんさつ日記」 宮重 結宇さん(青森県)

- 「お庭サバイバル」 白澤 咲良さん(埼玉県)

4年生

テーマ

きみの不思議調査 ~なぜ・どうしてと思ったことを調べよう~

選考基準

- ①自分がふしぎに思ったことをテーマに選んでいる。

- ②「調べたいと思った理由→予想→調べ方(実験・観察、調査の方法や計画)→結果→わかったこと」という流れで

まとめられている。 - ③結果から自分なりの発見ができている。

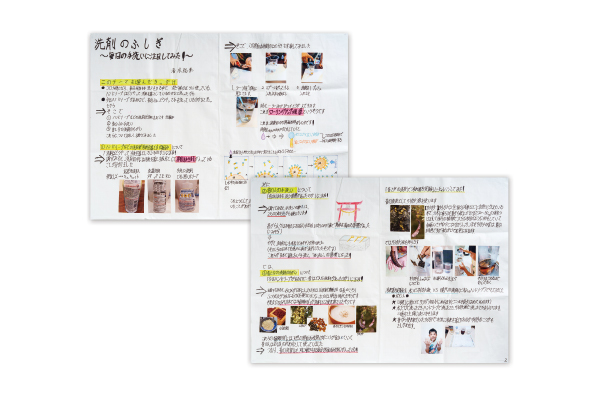

清水 祐季 さん(兵庫県)の作品

「洗剤のふしぎ~毎日の手洗いに注目してみた!~」

先生

コロナ禍で手洗いの機会が増えました。ハンドソープを使って汚れが落ちる仕組みを調べるだけではなく、石鹸のない時代はどうしていたのか。そうした疑問をもって、2500年前の手洗いの方法までさかのぼり、それ以降の各時代に使用された植物、木の実を使って汚れがどう落ちるか実験によって検証しています。結果、昔も天然の「界面活性剤」の働きを活用していたことを突き止めました。見事な石鹸、「汚れ落としの歴史調べ」です。

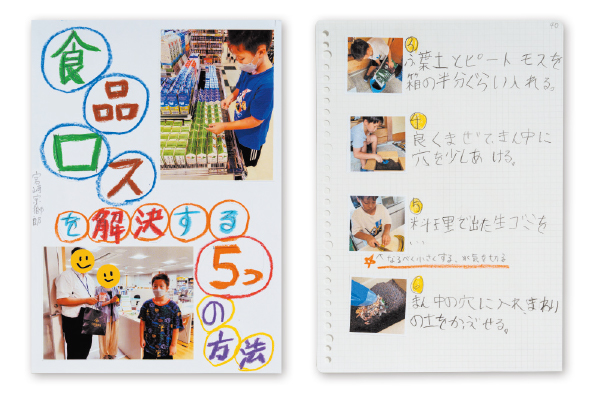

宮﨑 宗獅郎 さん(大阪府)の作品

「食品ロスを解決する5つの方法」

問題意識→情報収集→考えの深掘→自分事化→アクション(さまざまなぼくのエコ活動)→検証、と次々に行動を起こしていることが、すばらしいと思いました。お母さん・お父さん・スーパー・買い物に来たお客さんなどにも活動に協力してもらう中で、協力した人たち自身にも気づいてもらい、行動変化につながっているようです。今後の活動にも期待しています!

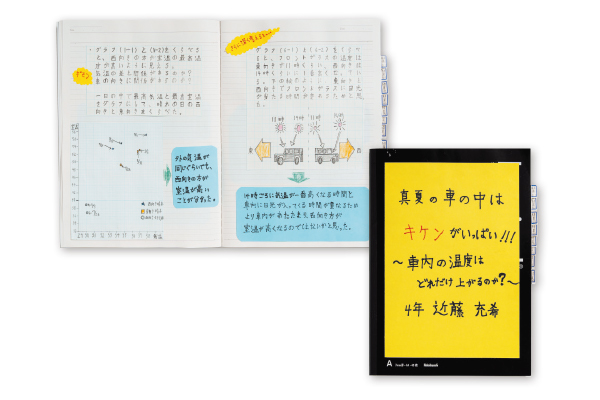

近藤 充希 さん(神奈川県)の作品

「真夏の車の中はキケンがいっぱい!!!~車内の温度はどれだけ上がるのか?~」

先生

夏季の車内温度の上昇に目を向け、時こく、天気、車内の場所、車の止める向き、サンシェードの有無などの実験で温度変化を調べています。車内の各温度は、安全に計測し、その結果をグラフ化して考察できています。その結果、車内温度が50℃以上となること、夕方や曇りの日でも30℃以上の温度となり、熱中症の危険があることを示した研究です。安全な生活に大変役立つ報告です。

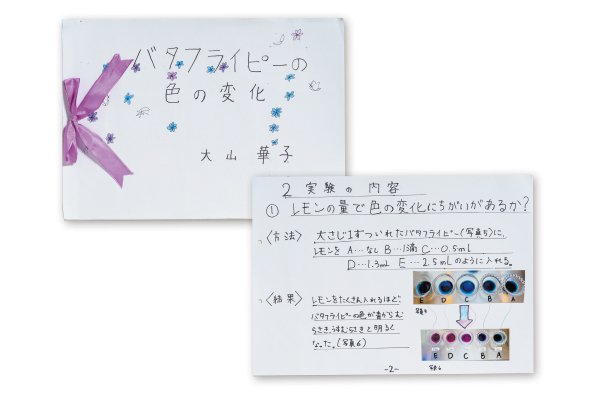

大山 華子 さん(茨城県)の作品

「バタフライピーの色の変化」

先生

身近になってきたバタフライピーの青い色の紅茶の色に着目して、レモン液の量による色の変化を実験しました。レモンの量によって、紫色になることや鮮やかに変化する様子を写真でまとめてあります。また台所にあるお酢や梅干しでも変化することをさらに突き止めています。次の疑問(問題)を解決する態度も素晴らしいです。これからも、自分で問題を見いだし方法を考え、解決する姿を大事にしてください。

- 「大好きなグミを手作りしたい!」 對馬 朋笑さん(青森県)

- 「うずらのたまごふ化大作せん~本当にうずらは、生まれるのか~」 山田 さくらさん(大阪府)

- 「どのソーラークッカーが、料理にぴったりか!?」 小泉 凛音さん(静岡県)

- 「まんげきょうは、大きさ長さで、見え方かわるのか」 佐藤 藍美さん(千葉県)

- 「ほこりのぼうけん!?~ほこりはどこからきてどこへいくのか?~」 永田 純さん(愛知県)

- 「『夏をすずしく過ごすには!』」 下間 夕葵さん(東京都)

- 「水はけのよい土はどれか?」 秋山 大和さん(千葉県)

- 「日光でお湯は沸かせるのか?」 衛藤 晋さん(大分県)

- 「リンゴの色変わり大実験」 大野 由朱希さん(愛知県)

- 「ツマグロヒョウモンの変身」 杉原 唯月さん(三重県)

5年生

テーマ

きみの発見調査レポート ~興味をもったことを調べてレポートにまとめよう~

選考基準

- ①選んだテーマの目的や動機がはっきりしている。

- ②「目的→予想・仮説→調べ方(実験・観察、調査の方法や計画)→結果→考察」の流れができている。

- ③自分の興味・関心や身近な生活、地域の自然や社会の問題などに結びつけて考えられている。

- ④結果から、自分なりの考えや提案が書けている。

- ⑤人に伝わるようにわかりやすく表現できている。

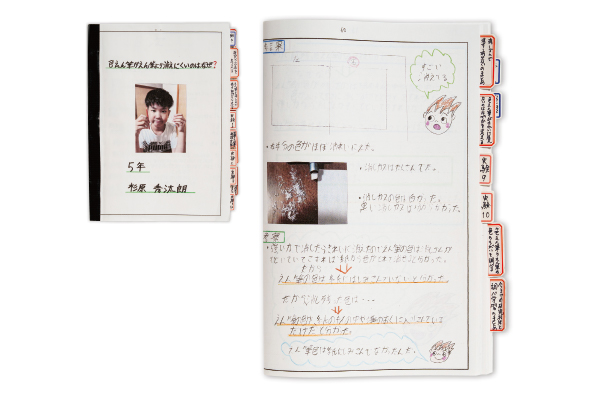

杉原 秀汰朗 さん(岐阜県)の作品

「色えん筆がえん筆より消えにくいのはなぜ?」

先生

身近な生活の中にあるえん筆や色えん筆と消しゴムによる消え方に問題を見いだし、その消え方を10の実験を通して検証した大作です。5年生らしく条件制御をおこなった実験とデータの処理がしっかりでき、そのまとめ方も工夫されています。結論を導く際には、実験結果と比べた情報を関係付けて判断しており、お手本となる研究です。

出口 凛 さん(東京都)の作品

「ミイラにぴったりな果物を見つけてミイラ(ミイラの中身を見ます!)」

ミイラという題材に、一体どんな研究なのかな? とワクワクしました。ミイラを自分でも作ってみたいという思いを実現するために、フルーツをいかに腐敗させずに乾燥しミイラ状態にするかという発想に転換させたことは、柔軟性があってユニークだと思いました。ミイラ化することで長期保存ができるようになるのは、SDGsにも役立ちそうですね!

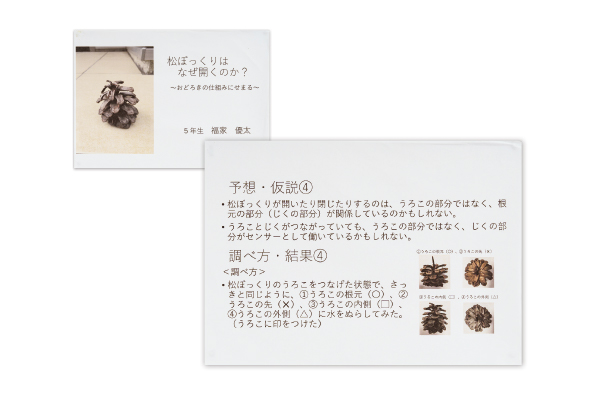

福家 優太 さん(長野県)の作品

「松ぼっくりはなぜ開くのか?~おどろきの仕組みにせまる~」

先生

松の果実(松ぼっくり)のりん片(うろこ)の開閉に興味をもち、初めは温度が原因だと考え実験しました。冷蔵庫に入れても変化がなかったので、色々調べて湿り気だと考え実験した結果、うろこが湿り気を吸収すると種子を守るために閉じることを見つけました。さらに、うろこの外側と付着している軸に糸状のセンサーがあることを発見しました。真理を追究する方法と精神が素晴らしいと思います。

- 「わたあめマシンは理科のかたまりだった」 大竹 悠稀さん(福島県)

- 「砂浜になぜ植物が生えないのか」 杉田 琳汰朗さん(山梨県)

- 「植物は水にもぐれるのか~水陸両生植はあるのか? 失敗からの研究~」 稲住 旺介さん(埼玉県)

- 「【妹の成長記録】赤ちゃんの観察と研究」 岸田 大河さん(千葉県)

- 「車内気温の変化について」 志村 拓真さん(茨城県)

- 「『本を読むと語彙力はつくのか!?』」 平山 心絢さん(栃木県)

- 「古代の甘味料の研究」 原田 晃多さん(広島県)

- 「SDGsな僕のおじいちゃん」 鍋西 遥さん(青森県)

- 「身近なものでも染物をしよう!」 中吉 優護さん(大阪府)

- 「かたつむりレインボーうんち大作戦」 白石 純太さん(茨城県)

6年生

テーマ

きみの発見調査レポート ~興味をもったことを調べてレポートにまとめよう~

選考基準

- ①選んだテーマの目的や動機がはっきりしている。

- ②「目的→予想・仮説→調べ方(実験・観察、調査の方法や計画)→結果→考察」の流れができている。

- ③自分の興味・関心や身近な生活、地域の自然や社会の問題などに結びつけて考えられている。

- ④結果から、自分なりの考えや提案が書けている。

- ⑤人に伝わるようにわかりやすく表現できている。

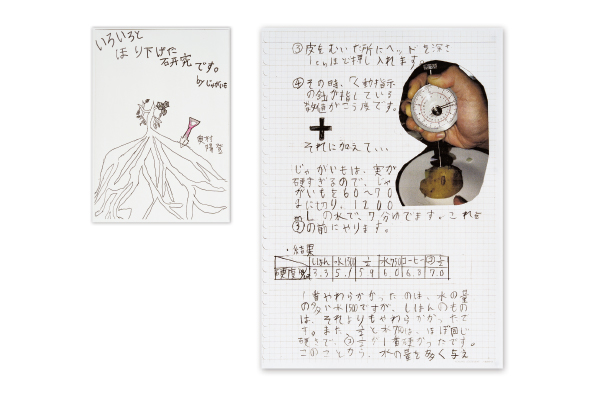

奥村 陽登 さん(愛知県)の作品

「いろいろとほり下げた研究です。byじゃがいも」

先生

3年間に植物と与える水(成分)の関係、植物と与える水の量の関係、植物と与える水の色の関係を研究しました。育てる植物はアサガオとジャガイモを選び、与える水の成分はコーヒーと炭酸、鉄分、水のみとして実験、観察しました。結果は最もよく生長するのはコーヒーを与えた場合であり、水の量は適量であることを見つけています。調べる方法はこれらの関係を明らかにするために適切であり、素晴らしい研究です。

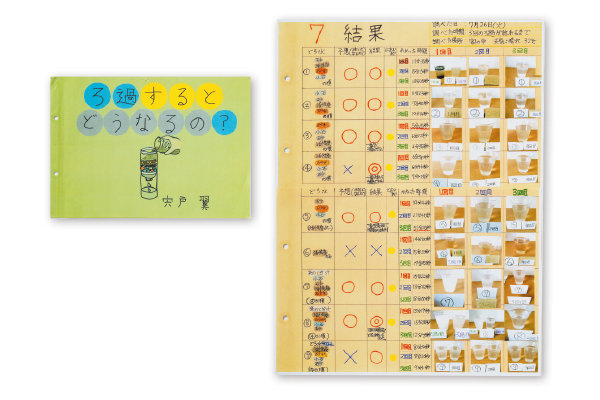

宍戸 翼 さん(福島県)の作品

「ろ過するとどうなるの?」

水をどうすれば速くよりきれいにろ過できるのか、自然の中で手に入るろ過用の材料を使用して実施していることに、役に立つ研究だと思いました。生命に欠かせない水、世界では困っている地域も多いですが、日本ではあたり前のように安全な水がじゃ口をひねれば出ますね。最後の気づきが自分事になっている点に、私たちもはっとさせられました。

- 「植物の成長と種子の状態と液体の関係」 松田 慶太さん(群馬県)

- 「踏切の点字ブロック~エスコートゾーンについて~」 草間 琉さん(神奈川県)

- 「サケニセマル」 土屋 光伸さん(東京都)

- 「目指せ!全員カメラ目線~上手な集合写真のとり方を探れ~」 大隅 光一朗さん(千葉県)

- 「むらさきのふしぎ!?~色水の変化を調べよう~」 十二町 悠紀さん(富山県)

- 「『手の菌』~ハンカチで手をふくのは本当に清潔か?~」 石井 明果さん(東京都)

- 「わらしべ長者におれはなるっ!!! Part2」 西嶋 奏人さん(大分県)

- 「水のちがいで育ち方は変わるのか?」 金城 みのりさん(沖縄県)

- 「愛川町の天気予報はどこを見ればよいのか」 北原 雫さん(神奈川県)

- 「魚と記憶」 高橋 寛行さん(神奈川県)

先生

ヒマワリが花をさかせた後、実(たね)をつけたようすをえに大きくかきました。実のようすを1つずつていねいにかき、1032とかぞえています。しかも、かいた後で実をとってバイオねんりょうにしたとあります。しぜんのほごにもがんばっているのですね。らいねんは1000こいじょうの花がさきますからよく見てえにかき、じゆうけんきゅうにしておくってください。がんばってください。